Politique de l’effacement. Partie 1 : l’atelier

L’organisation d’une exposition réclame souvent des mois, parfois des années de travail avant de mettre les œuvres à disposition du public. Une fois le thème établi et la formation d’un collectif plus ou moins étendu selon les ressources institutionnelles à disposition, il faut négocier et collaborer avec des artistes, des prêteurs, des musées pour rassembler les pièces identifiées. Les prises d’écriture sont alors diverses et recouvrent des supports variés : correspondance, dossiers d’œuvre, contrats d’assurance, comptabilité, bons de transport, catalogue d’exposition, supports de communication, communiqué de presse, etc. Ce faisant, l’équipe du commissariat d’exposition manie avec plus ou moins d’habileté et de difficulté des genres d’énoncés techniques et factuels, juridiques et précis ou encore historiques et critiques. Si une partie des écrits élaborés dans les coulisses devient invisible pour le public, ce dernier genre permet de situer l’œuvre dans son contexte, d’aiguiser la perception, de diffuser des connaissances et de façonner la réception. Ils revêtent donc une importance sociale particulière et sont un observatoire privilégié pour mesurer la réflexivité des institutions culturelles.

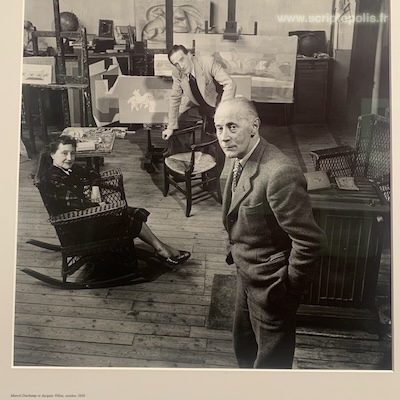

Dans l’exposition que le musée Maillol a consacrée à Robert Doisneau, parmi les choses remarquables, l’équipe n’a pas jugé bon d’augmenter l’appareil critique d’une mention générale sur le regard masculin du célèbre photographe ni d’ajuster, comme cela se fait parfois, certains titres. C’est dans la salle consacrée à « la complicité » avec les artistes, peintres et sculpteurs photographiés dans leurs ateliers que le trouble est le plus grand. Prenez cette photographie légendée : « Marcel Duchamp et Jacques Villon, octobre 1950 ». On voit non pas deux, mais trois personnages posant dans un atelier : Gaston-Émile Duchamp, dit Jacques Villon, à la tête légèrement inclinée au premier plan, son frère Marcel Duchamp, au centre appuyé sur une chaise de l’arrière-plan, et, entre les deux, une femme, assise dans une chaise à bascule, qui sourit au photographe. Quelques rapides recherches en ligne permettent de l’identifier : il s’agit de Suzanne Duchamp leur sœur, artiste peintre, formée à l’École des beaux-arts de Rouen, évoluant notamment au sein du mouvement Dada. Suzanne Duchamp est le prototype des femmes artistes du tournant du XXe siècle qui ont reçu une formation, ont été exposées dans les salons ou les galeries, mais dont l’œuvre n’a pas été reçue avec la même considération que ses pairs masculins. Or, cet écart de considération ne tient ni au « génie propre à l’artiste » ni à « la place structurellement assignée aux femmes dans la société », mais est le produit de petites inscriptions comme celle-ci : pour Doisneau, en 1950, nommer ou non une femme présente dans un atelier, c’est-à-dire ouvrir ou refermer la possibilité de sa mémoire pour le futur et effacer son existence ; pour le commissariat d’exposition, en 2025, reconduire la complicité masculine de l’atelier ou, au cours des longs mois de fabrication, faire un effort de distanciation en mettant en perspective le geste, et en donnant la possibilité d’une considération nouvelle pour Suzanne Duchamp afin de permettre, progressivement, une plus juste intellection du rôle des femmes dans l’art.

Merci (c’est important) +++++