Politique de l’effacement. Partie 2 : le laboratoire

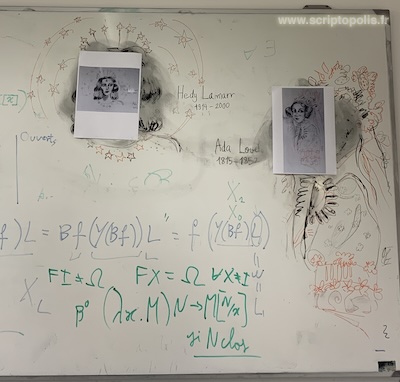

À l’automne, une chercheuse en informatique a invité sa fille à dessiner sur le grand tableau blanc de l’une des salles communes de son laboratoire les portraits de pionniers de l’informatique, dont deux pionnières : Hedy Lamarr et Ada Lovelace, contributrices majeures, mais partiellement oubliées. La vue de ces beaux portraits a engendré de petites recherches sur internet sur la vie et l’œuvre de ces femmes et donc une extension de la connaissance historique de la discipline, des discussions informelles entre les membres du laboratoire accompagnées de quelques photographies et compliments pour la dessinatrice, ainsi que leur présentation, avec une pointe de fierté, aux invité·es de passage au laboratoire. Elle a peut-être aussi rendu un peu plus saillante la faible proportion de femmes dans les filières d’informatique au XXIe siècle, le décrochage plus net encore à l’inscription en doctorat ainsi que les difficultés de la composition paritaire des institutions de recherche qui restaient d’habitude aux marges de la conscience.

Peu de temps après la journée internationale du droit des femmes du 8 mars, pour lequel le laboratoire s’était mobilisé en publiant dans les couloirs les portraits de chercheuses, quelqu’un a effacé les traits des deux pionnières, laissant au-dessus du cou deux silhouettes brouillées par d’épaisses traces noires sur le grand tableau blanc. Pour certains membres du laboratoire, l’effacement des deux femmes (le portrait de l’homme était resté intouché) était une offense inacceptable. Échangeant sur leur trouble et l’interprétation de cet événement (« on est d’accord, il y avait de l’espace ailleurs pour écrire, n’est-ce pas ? », « à ton avis, qui aurait pu faire ça ? », « et pourquoi ? »), elles et ils ont convenu qu’il n’était pas question de se laisser faire. La dessinatrice a rapidement remplacé les traces d’effacement par deux portraits, légèrement plus grands que la première fois.

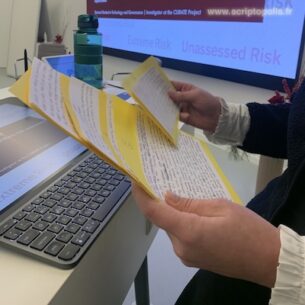

Peu de temps après, les visages d’Hedy Lamarr et d’Ada Lovelace ont de nouveau été méticuleusement effacés. La reconduction de l’effacement lui a alors conféré une tout autre ampleur : « Qui veut exprimer sa misogyne au travail ? ». Il devenait plus délicat de rappeler la dessinatrice dans un environnement hostile. Pour montrer qu’il n’était pas question de céder à l’intimidation, elles et ils ont imprimé une photo des portraits, l’ont scotchée au tableau, à l’emplacement des deux visages et un peu partout dans le labo. Elles et ils ont aussi repris le graphisme et la syntaxe du mot d’ordre de la solidarité après les attentats de janvier 2015, placardant « Je suis Hedy » ou « Je suis Ada », avant de demander à la chercheuse de bien vouloir réinviter sa fille à dessiner.

Le rapprochement de la carrière malheureuse de ces portraits avec le monde de l’art saisi par un photographe à l’atelier nous permet de faire saillir plusieurs caractéristiques de la politique de l’effacement. Premièrement, l’effacement des femmes de l’histoire de l’art comme de l’histoire des sciences n’est pas un processus fortuit fait d’actes isolés. Il résulte de l’activité consciente, si ce n’est intentionnelle, et répétée d’une partie des membres du groupe d’appartenance — le photographe ou les commissaires d’exposition dans un cas, au moins un membre du laboratoire dans l’autre. Deuxièmement, l’effacement des femmes est un processus matériel, observable, descriptible pour les observateurs de l’ordre social, sociologues comme tout autre membre de la société — dans un cas, il se retrouve dans l’écriture des légendes, des cartels, des supports de communication ou, plus simplement, dans le nommage des clichés, dans l’autre, par la précision de le pression sur un effaceur de feutre, dans un moment choisi parce que les couloirs du laboratoire sont déserts. Troisièmement, dès lors que l’effacement n’est ni un acte unique et isolé ni un acte invisible pour le groupe dont on tente d’effacer certaines des membres, il est possible d’y résister — d’ajouter un appareil critique sur la complicité et le regard masculin dans une exposition, de se coordonner pour rendre ces pionnières encore plus présentes dans le laboratoire et les enseignements.